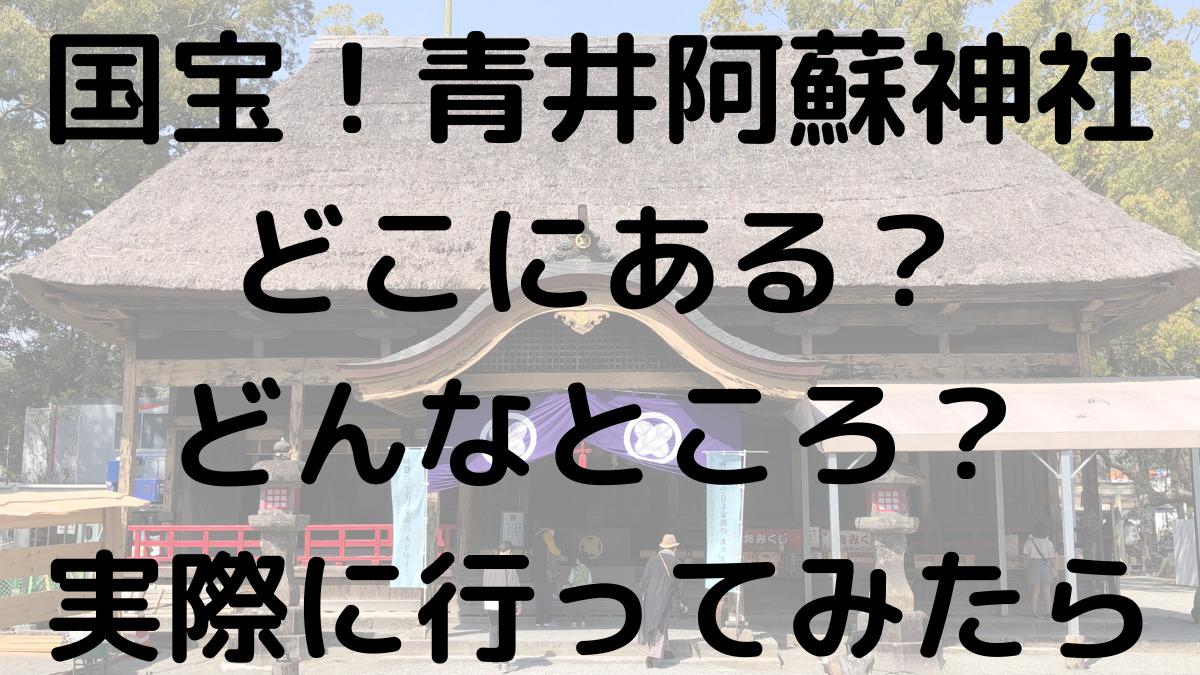

国宝青井阿蘇神社は熊本県の県南人吉市にあります。

青井阿蘇神社はどんなところ?

青井阿蘇神社はどんなところなんでしょう?

青井阿蘇神社の三柱の神々が祀られています。

相良氏入国より約400年前、今から1200年前の大同元年(806年)に神社が創建されました。

阿蘇の広大な原野を開拓し、その守り神として阿蘇山のふもとに鎮まる阿蘇神社の御祭神十二神のうち、三神の御分霊が、重陽の日9月9日に青井阿蘇神社に祀られたのです。

御祭神の名は、初代の天皇である神武天皇の孫にあたられる健磐龍命(たけいわたつのみこと)、その妃の阿蘇津媛命(あそつひめのみこと)、お二人の子供の國造速甕玉命(くにのみやつこはやみかたまのみこと)の三柱の神々です。

この開拓の守護神である阿蘇神社の神々を祀り、ご加護を受けながら人吉球磨地方の開拓が営まれ、安住の地を整えていったのではないかと思われます。

【開拓の祖を祀る阿蘇神社】

阿蘇神社の御分霊をお祀りした神社は、全国に523社が鎮座し、内訳としては熊本県に461社、大分県に32社、福岡県に7社、宮崎県に5社、長崎県に4社と九州に509社が鎮座し、青森県を北限とし本州に14社が確認されていることから、古来より開拓の神として厚い信仰が寄せられてきたことが伺えます。

鎮座地

四神(霊獣)に護られた選ばれた土地

「南方の池は神様の姿を写すであろう、北方は人々の騒がしい生活を阻むであろう、東方の高く聳える城郭は猛族の進入を阻むであろう、西方にひろがる林は暴風や火災を防ぐであろうからこの場所は神を祀るに最もふさわしい場所なのである。」と、古い棟札に記されています。また別の見地から、風水思想の「四神相応(ししんそうおう)の地」として考えることができます。

四神相応とは?

四神とは、青龍(せいろう)・朱雀(すざく)・白虎(びゃっこ)・玄武(げんぶ)という霊獣で、この四神に護られた池こそ富に恵まれ子々孫々まで繁栄する「未来永劫の吉祥の地」であるという考え方です。

東方を守護する青龍は川に棲み、南方を守護する朱雀は池に棲み、西方を守護する白虎は道に棲み、北方を守護する玄武は山に棲むとされていますので東に川、南に池、西に道、北に山で囲まれた地こそが四神に護られた地、すなわち四神相応の地なのです。

平安京の都は東に鴨川、南に巨椋池、西に大路、北に北山と四神相応の地につくられました。それから間もない12年後の大同元年に、東に球磨川・山田川、南に蓮池、西に大路、北に村山と平安京にも似た地形の場所に神社が創建されたのです。

1200年前に都と人吉球磨の考え方に差が無かったとうのは驚きです。

青井阿蘇神社、公式ホームページより

【禊橋】

青井阿蘇神社のはす池にかけられている「禊橋」は、およそ100年前の大正10年に造られた、長さ27メートル、幅3.8メートルのコンクリート製の橋で、国の登録有形文化財に指定されています。

その契橋ですが、2020/07/04の水害で高欄(手摺)部分が崩壊してしまいました。

【被災した契橋】

【熊本大雨】球磨川氾濫の影響で熊本県人吉市の国宝の青井阿蘇神社が浸水被害7/4 https://t.co/9EHCHovbvQ pic.twitter.com/RlfZxYNCx1

— umemura (@FredericUmemura) July 4, 2020

高欄(手摺)部分が崩壊するも、きれいに復元されました。

【復元修復された契橋】

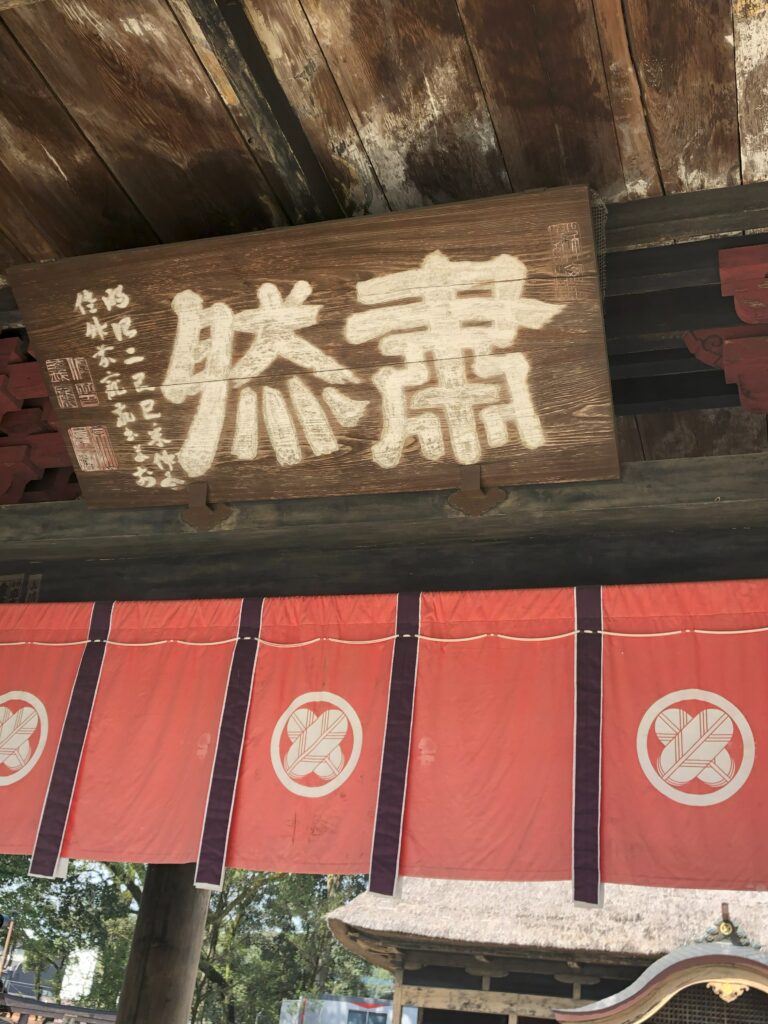

楼門(ろうもん)

高さ12メートルにおよぶ禅宗(ぜんしゅう)様式と桃山(ももやま)様式が華麗に調和した建造物です。 上層軒先の四隅にはめ込まれた陰陽一対の鬼面は人吉様式とよばれ、全国に類例がないとされています。

欄間の彫刻は、二十四孝物語(にじゅうしこうものがたり)をはじめ大陸の影響をうけたものが施され、天井には経年により彩色の剥落がみられますが、二体の龍が描かれています。

本殿(ほんでん)

御扉(みとびら)は神仏習合の思想を偲ばせる真言密教の法具である「輪宝(りんぽう)」の金具、その背面には金箔地に社紋の「並び鷹の羽(ならびたかのは)」が描かれ、御扉両脇の亀甲文様をした蔀戸(しとみと)は、各部ごとに花弁(はなびら)が描かれていた痕跡があります。

また両側面の妻(つま)の部分には昇龍や降龍、瑞雲(ずいうん)や藤の彫刻が一面に施され豪華な造りとなっています。

側面、背面全体にみられる×型の桟(さん)、緑や赤で塗られた格狭間(こうざま)とよばれる文様の位置に人吉球磨の社寺建造物の特徴がうかがえます。

廊(ろう)

右左両柱には「あ・うん」の形相をした一対の龍の彫刻があり、向って右が剣を、左が梵鐘を巻き込んでいますが、このような形式は南九州の近世社寺建造物に影響を与えたとされています。

幣殿(へいでん)

本殿から向かって縦長に配置され、内部は四季折々の花鳥風月、外部は動植物の華麗な彫刻や餝(かざり)金具の装飾で彩られています。 柱を超えてつながる画題の彫刻や露(つゆ)を表現した 餝金具の手法は、当時の最先端技法をいち早く取り入れたとされています。

【内部見学可能】

拝殿(はいでん)

建造物の内部が拝殿・神楽殿(かぐらでん)・神供所(じんくしょ)の三部屋に仕切られているのが最大の特徴です。 神楽殿には天体にたとえたヤツジメとよばれるこの地方独特な舞台装飾が施され、10月8日の夕刻には国の無形民俗文化財に選択されている球磨神楽(くまかぐら)が演じられます。

【内部見学可能】

【内宮天照皇太神】

水害後修復された禊橋

隣接するCafe’【オーガニックCafe’AO】

近隣には【人吉温泉物産館】があります。